全球糧荒與中國鄉村振興

2月22日,中央一號文件《關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》發布:大力推進數字鄉村建設,推進智慧農業發展。促進信息技術與農機農藝融合應用,持續推進農村一二三產業融合發展。

這是改革開放以來第24次、21世紀以來連續第19年,一號文件聚焦“三農”議題。

在新冠肺炎肆虐、全球糧荒蔓延及地緣沖突升溫的當下,這第“24次”更為珍貴。文件中反復重申“打贏種業翻身仗”、“采取長牙齒的措施死守18億畝耕地紅線”,凸顯決心。

文件提出牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線,這也是中國“三農問題”的兩條主線。

農村穩則天下安,農業興則基礎牢,農民富則國家盛。

而伴隨著數字經濟上升為國家戰略,以農業數字化轉型全面促進鄉村振興正當時。

此前發布的《“十四五”推進農業農村現代化規劃》也強調:強化科技創新支撐,推動數字賦能農業農村現代化建設。

農業農村現代化按下“快進鍵”,數字經濟將重構中國鄉土。

那么,“大國小農”能否走好農業現代化之路?服務4.98億人口的農村數字經濟,究竟是什么樣?

也許,你家鄉的田間壟頭,正在被AI“占領”。

01 “大國小農”逐步數字化

中國進入農耕時代,至少有8千年的歷史,但始終沒有走出靠天吃飯,弱質低效的傳統農業。傳統農業長期以來,存在著農業生產經營規模小、產業化程度低、農產品質量不高等痛點。

故此,1982年至1986年中央連續五年發布以農業、農村和農民為主題的一號文件。2003年至2022年又連續十九年發布以“三農”為主題的一號文件。

現在一號文件已成為國家重視農村問題的專有名詞。

憑借著國家對農業的重視,中國以占世界7%的土地養活了世界21%的人口。

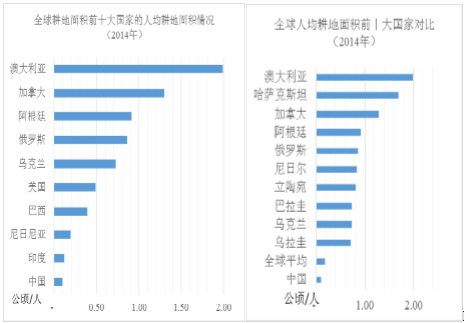

在全球耕地面積排名中,美國的耕地面積遙遙領先,印度第二,中國第三。

美國耕地基本是廣闊的大平原,印度的國土面積雖然只有中國的三分之一左右,但大部分也是平原。而中國的耕地有相當一部分是丘陵地帶的梯田。

除了耕地面積這個指標,農業生產水平還與耕地質量有關。

中國水資源占世界的6.4%,水土光熱配比的耕地不足國土面積10%。人均耕地面積約 0.10 公頃,遠低于世界平均水平。

2013年12月,國土資源部(現自然資源部)發布第二次全國土地調查結果:耕地面積為13538.5萬公頃,折203077萬畝。但有個后綴:“我國適宜穩定利用的耕地也就是18億多畝”。

現在經常提及的要“死守18億多畝耕地紅線”,說的就是這個數據。

2017年,國家統計局公布的數據顯示,全國有2.3億戶農戶,其中2.1億農業經營戶。戶均不到10畝耕地,且耕地分散、塊狀明顯,細碎化嚴重。

基于這樣的資源環境及人口現狀,中國自古以來都是小農村社會經濟。近現代也沒有形成西方那種大規模農場化農業,導致農業機械化、規模化進程受阻。

以家庭為單位從事小規模農業與手工業生產的小農經濟形態,始終占據中國農業主導地位。而小規模土地經營者所占比重高達93%,遠高于世界平均水平。

但這背后面臨的是中國糧食需求迅速增長、生產成本居高不下、產量提升空間日益收窄、耕地利用粗放、三大主糧凈進口等多重困難與挑戰。

所以,2020年末的中央農村工作會議首提要“采取長牙齒的硬措施”,死守18億畝耕地紅線。而去年8月的數據顯示,我國耕地面積19.179億畝。

2021年,糧食播種面積17.64億畝,比上年增加1295萬畝,增長0.7%,連續兩年增加。

正因不與糧爭地,使2021年全國糧食總產量達到13657億斤,同比增長2.0%。連續7年保持在1.3萬億斤以上,這也是“口糧絕對安全”的底線。

同時實現“18年連增”,使中國儲備了強大的糧食庫存。

2008年,世界四大糧商ABCD與中國進行糧食博弈,中國完勝;2020年,以美國為首的發達國家超發貨幣引發全球通脹,中國卻能最大程度地免于受損。這些都是得益于強大的糧食儲備。

目前,中國糧食庫存處于歷史高位,小麥和稻谷兩大口糧品種庫存同比增長50%,占總庫存比例超70%,遠高于糧農組織界定的安全儲備率18%的水平。

手中有糧、心中不慌,在任何時候都是真理。

特別是近年來,數字經濟已經成為驅動鄉村振興的關鍵力量,農業數字化正逐步滲透“大國小農”經濟形態。

廣袤原野,田間壟頭,平田整地用上北斗導航,打藥施肥用上無人機,大棚由AI管理,還有在線技術課堂、大數據管農田。

新品種、新農藝不斷落地。

以數字技術賦能鄉村公共服務,農村居民的醫療、養老、教育等公共服務的廣泛性和實用性大大增強。

以往鄉村治理工作量大、任務繁雜、數據不清晰等問題,也通過“互聯網+政務服務”等信息平臺優化解決。

2021年2月,中國宣布如期“完成了消除絕對貧困的艱巨任務”。這“絕對貧困”,就包含了12.8萬個貧困村,832個貧困縣,9899萬農村貧困人口。單按人口算,在全球能位列第14。

國務院扶貧辦從此升級為“國家鄉村振興局”。

而據NGO組織去年10月份發布的“2021年全球饑餓指數排名”:印度處在101位,為“重度饑餓”國家,約2億人處于糧食不安全狀態。

此次排名前位的中國、巴西和科威特在內的18個國家,其GHI指數均低于5分,屬于“安全”國家。

“大國小農”一樣能走好農業現代化之路。

但是,在耕地面積保持穩定、但人口持續增長的情況下,未來中國的糧食供求矛盾仍可能進一步激化。

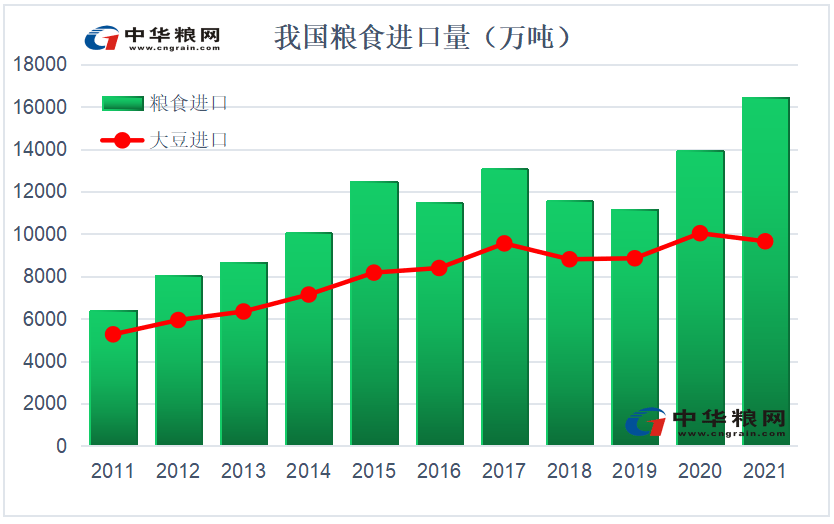

因此,雖然中國的糧食總年產量常年位居全球第一,但在糧食進口方面,依然排在世界第一。

1月14日,海關總署發布最新數據,2021年我國累計進口糧食16453.9萬噸,較去年同期增長18%,創歷史新高。

而據聯合國糧農組織去年9月份發布的數據:全球糧價在過去15個月中上漲了40%,升至十年來最高水平。

事實上,全球糧荒早已到來。

02 糧食安全事關國家安全

據糧農組織食品價格指數顯示,2022年1月全球糧食價格回升,較2021年12月上升1.1%。而去年11月同比上漲27.3%,為十年最高紀錄。

自疫情以來,全球“搶糧”如火如荼。

庫存低迷、運費飆升、農資上漲等因素,使全球正處于近50年以來最嚴重的糧食危機之中。

糧農組織發布的《2021年世界糧食及農業統計年鑒》顯示:2020年,近10%的世界人口陷入饑餓,超過8.1億人。到2030年,預計超過8.4億。

在這種情況下,一些主要的糧食出口國如越南、哈薩克斯坦、埃及、塞爾維亞、俄羅斯等出于自身糧食安全考慮,都或多或少的對糧食出口進行了限制,甚至禁止出口。

當下俄烏危機走向戰爭,也是農產品價格飆升的主因。

受此影響,2月23日,芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價全線上漲。其中小麥期貨突破三個月以來的最高價格,玉米、大豆期貨則突破7個月以來的最高水平。

烏克蘭是世界第二大糧食出口國,號稱歐洲糧倉,也是中國的玉米主要供應國。

據美國農業部2019/2020年度數據,在谷物出口排名中,烏克蘭大麥出口排第二位,玉米排第四位,小麥排第五位。

如果俄烏關系無法好轉,勢必影響到烏克蘭的糧食出口,全球糧食供應緊缺的局面無疑會進一步加劇。

值得一提的是,烏克蘭是歐洲第二大國家,三分之二耕地是黑土地。全世界只有三個地方有大面積的黑土地:烏克蘭、中國東北、美國密西西比河流域。

所以,糧食產業是烏克蘭的支柱產業,卻被四大糧商壟斷,其中三家是美國公司。

這導致烏克蘭的種子、農藥全部依賴進口,農業工具大部分依靠進口。還有75%以上的農業能源和半數的化肥依靠進口。

主要進口國是美國。

同時四大糧商利用壟斷地位,對烏克蘭農業產業鏈進行打壓,導致該國根本沒有完整的農業加工產業。

烏克蘭之所以成為大國博弈的犧牲品,其深層次原因是國家安全的根本—糧食產業被別人掌控。

“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中,飯碗主要裝中國糧”并非空泛口號,烏克蘭就是警示。

所以,糧食安全不僅是“吃飽肚子”的問題,更事關國家安全的基礎保障,和戰略回旋空間。

而“中國糧主要用中國種”,種子是糧食安全的根。

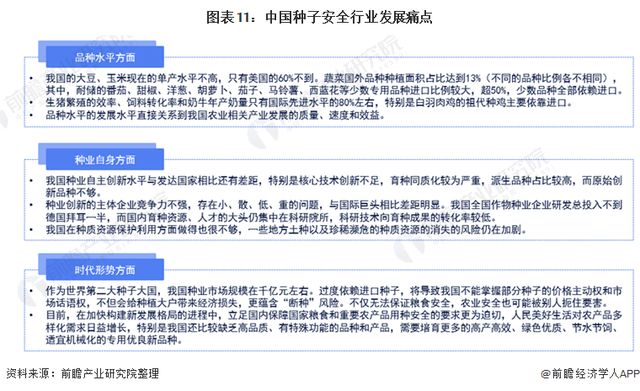

不過,中國種子現狀是“保生存”沒問題,“高質量”有差距。

截至目前,中國主要農作物良種基本實現全覆蓋,自主選育品種面積占95%以上,水稻、小麥兩大口糧作物品種自給率達100%,良種在農業增產中的貢獻率超過45%。

但玉米、大豆單產水平還比較低,不到世界先進水平的60%。事實上,我國大豆自給率只有15%,去年進口大豆接近1億噸。

蔬菜里的甜椒、耐儲番茄等種子,也基本依靠進口。

另外生豬的飼料轉化率、奶牛產奶量,都只有國際先進水平的80%左右。還有白羽肉雞祖代種雞,主要也是靠進口。

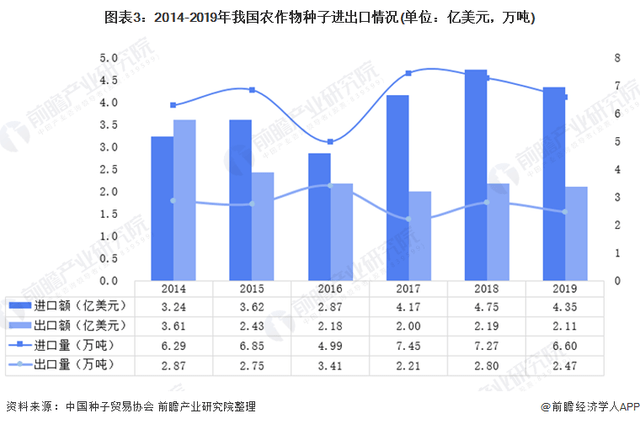

因此,中國種業大而不強,是種子凈進口國,2019年貿易逆差達2.24億美元。我國主要的進口種子類別為草種和蔬菜種子,但玉米、馬鈴薯等種子部分依賴進口。

全球商品種子市場規模約600億美元,中國大概占到三分之一。

但龐大的需求并不和話語權畫等號,這個領域向來被孟山都、拜耳、杜邦先鋒、巴斯夫等跨國巨頭所壟斷,并且幾大巨頭通過相互收購加強壟斷地位。

而中國種業雖有50余家上市公司,但行業前10名的市場份額僅占7%。前50強的種子公司研發經費加起來,還不到孟山都的七分之一。

種子研發周期至少十年,如果沒有長期資金支持,面對國際巨頭的價格沖擊,無法打破“造不如買”的惡性循環。

這種情況下如果外資突然切斷種子的供應,或大肆提高價格,結果會如何?

這正是種源“卡脖子”的厲害之處,也是此次一號文件中提出要開展種源技術攻關,立志打一場種業“翻身仗”原因所在。

不過,近年來,中國種業自主科技創新能力顯著提升。

2019年,全國國審和省審品種審定數量4219個,同比增加26.5%。此外,玉米和水稻轉基因種子的審定數量上升幅度較大,截至2020年,玉米審定數量達到2827個,水稻審定數量為1913個。

農業農村部數據也顯示,近十年我國植物新品種保護年申請量連續4年居世界第一。

糧食生產根本在耕地,出路在科技。

數據顯示,目前中國農作物耕種收綜合機械化率達72%,農業科技進步貢獻率超過61%,2019年這兩個數字分別是68%、58.3%。

但中國亟需科技改造的地方,仍然在廣袤的鄉間。

03 全面推進鄉村振興正當時

今年一號文件強調,大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關,提升農機裝備研發應用水平,加快發展設施農業。

中國農業科技投入不足、農業科技沒有轉換驅動農業生產力提升,是中國農業無法突破瓶頸的重要因素。

近年來,雖然農業科技投入持續增長,但在科技總投入中占比仍然偏低,2019年僅為2.1%。低于全行業2.23%的平均水平,更低于第一梯如日本和美國等大于2.5%的國家。

因此,農業農村現代化亟需科技自立自強的戰略支撐。這也說明全面推進鄉村振興是一個系統性工程,不能一蹴而就。

如今,中國的城鎮化率已經超過了60%,城鄉融合、縣域經濟則是鄉村振興的主要動力。

一號文件多次提到縣域問題:要從政策上引導農產品加工企業向產地集聚,向縣域產業園區集聚。

其中重點指出:鼓勵各地挖掘鄉村多元價值,重點發展農產品加工、農村電商等產業,這是縣域經濟的重要增長點。

農村電商能有效助力鄉村振興。

目前全國共建成45.4萬個村級信息服務站點,并依托站點開展農民手機應用技能培訓超過1億人次,把手機變成了“新農具”、數據變成了“新農資”、直播變成了“新農活”。

據商務部數據,2021年全國農村網絡零售額2.05萬億元,同比增長11.3%。全國農產品網絡零售額4221億元,同比增長2.8%。

不過,當下中國農產品加工業與農業總產值的比例是2.4:1,農產品加工轉化率是68%,與發達國家相比差距較大。

因此,一號文件強調要“持續推進農村一二三產業融合發展”。

農村第一產業為大農業,即種植業、畜牧業、水產業和林業;農村第二產為農村經濟主體興辦的加工業、采礦業、商業服務業、運輸業;農村第三產業則包括與農業生產密切聯系的科技文化等非農產業。

實際上,農業產業鏈總的價值增值,要遠超地頭種植環節。

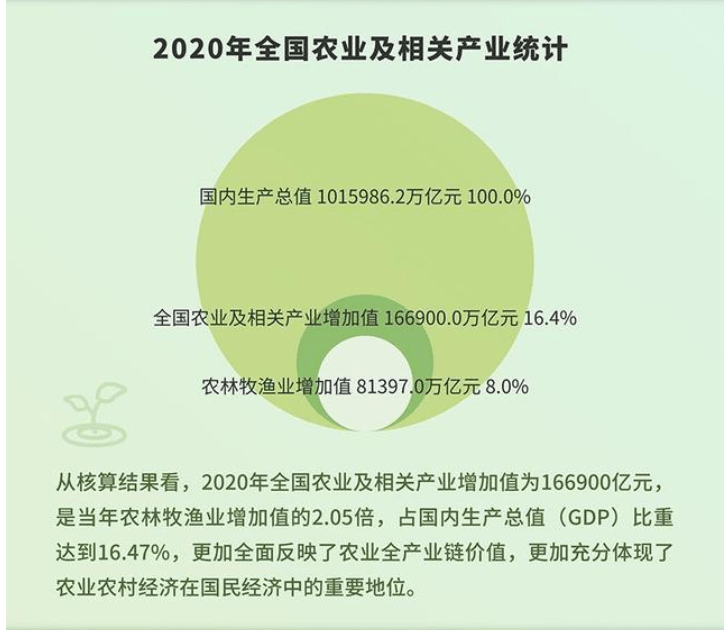

據國家統計局1月12日消息,2020年,全國農業及相關產業增加值166900億元,占GDP比重為16.47%。農業及相關產業增加值是農林牧漁業增加值的2.05倍。

另據國家統計局1月17日發布的數據顯示,2021年農村常駐人口4.98億。也就是說,這4.98億人口,在94%的國土面積上,創造了16.47%的GDP。

這全面反映了農業全產業鏈價值。

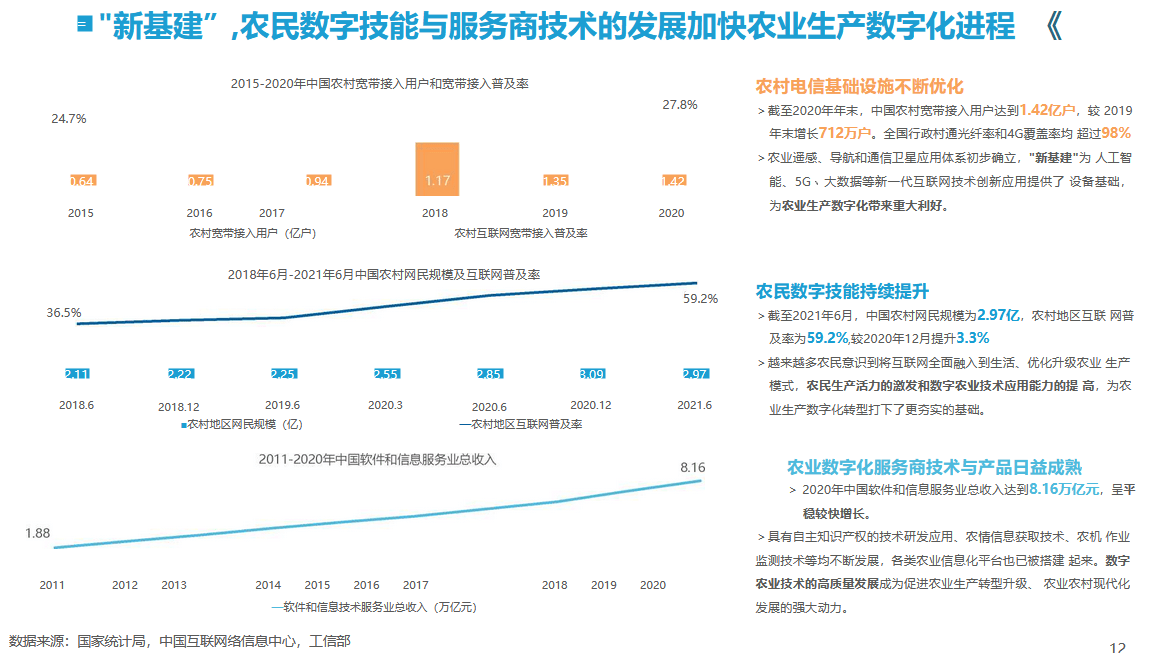

當然也得益于基建工程和數字經濟的共同發力,筑牢了鄉村振興的數字底座。截至2021年11月,中國現有行政村已全面實現“村村通寬帶”。

大基建開山修路、遇水搭橋,高鐵網絡不斷完善,全國實現公路村村通;再到5G基站、移動支付、數據中心、云計算等全面鋪開,物聯網、北斗導航、衛星遙感也紛紛落地應用。

這促進了農業產業鏈條的延伸,催化了農業一二三產業融合,形成了一系列新產業、新業態、新模式。構建了一個以農業為載體、以數字新技術為依托的全新產業生態體系。

北大荒集團就率先引進搭載北斗自動駕駛系統的無人插秧機,可按照設定軌跡自主行駛、自動插秧,精度達到 2.5 厘米以內。一天可以作業50-60 畝,而人工一天只能完成 1 畝。

還有大疆農業,聚焦農業“全程全面機械化”。截至2021年9月29日,大疆農業無人機作業面積就已突破10億畝次,覆蓋全國 34 個省級行政區的100多種作物。

互聯網公司阿里、騰訊等也依托各自的公有云平臺,與當地政府積極合作,在農業農村領域開展多層次、多形式的應用場景創新。

如甘肅省定西成為“中國薯都”,山東莘縣成為“蔬菜之鄉”,騰訊搭建的“安心平臺”就功不可沒。平臺可為每一件商品定制專屬“身份證”,讓商品全流程“來源可追、去向可查”。

阿里云ET農業大腦,則將人工智能與農業深入結合,通過在智能農事分析、可視化農場、智能生產管理、產量和質量預測等領域的應用,實現全鏈路數字化升級。

據前瞻產業研究院報告數據,到2025年農業數字經濟規模將達1.26萬億,占農業增加值比重將達到15%。

在中國數字經濟大潮中,全面推進鄉村振興正當時。

從媒體對農業農村的報道中,也充滿了這樣的細節:西紅柿一棵就能結150多斤果,機器人還可以根據色彩感知,穿行其間自動摘果。

辣椒外表五顏六色,僅品種就有100多個。

西瓜不再匍匐滿地,而是一個個被吊了起來。藤蔓猶如電線,西瓜好似燈籠,一個西瓜能賣到100元,每畝收入從3.4萬元增加到8.9萬元。

??而農田上,無人機進行大規模的巡田、播種、撒藥,機器人在地里收割采獲。

靠著數字化的高效助農,種地,在一些地方已經不是人們想象中的樣子。

數字經濟正在重構中國鄉土,農業全產業鏈正在被全面重塑。

這是18億畝農田的精細化管理需求,也是鄉村振興戰略實施的基礎。

而數字農業如何適配中國農業特性,不盲目追隨日本、歐美模式,也將是巨大的挑戰。